26.12.2017『劇場』

『劇場』について

1973年東京・渋谷に当時としては斬新なファッションビルPARCOが建設され、9階に西武劇場(後、パルコ劇場)が開場した。オープニングは、武満徹の「MUSIC TODAY 今日の音楽」と安部公房作・演出による「愛の眼鏡は色ガラス」だった。以後は、演劇、舞踏、映画、落語、モダンダンス、室内楽から大みそかのロックコンサートに至るまで多種多様な演目で人々の注目を集めることになる。

1975年、西武劇場としての独自色を打ち出すために『劇場』が発刊された。社長の堤清二氏と、西武劇場のADを務める田中一光氏の意向だったと思う。A4変型で60頁前後の2部構成(特集1 演劇公演プログラム、特集2 異ジャンルの著名人による執筆・対談)というぜいたくな内容だった。特集2は公演内容とリンクするものを考えたが、公演が変更や中止になると、1と2は関係のないテーマになったり、ややズレる内容になったりということも起こった。

今も記憶に残るのは、『劇場15』の「特集 幻の国」である。1977年1月の公演は、泉鏡花の「夜叉が池」(五月舎・本田延三郎)が予定されていた。演出は、商業演劇へ活動の場を移し、注目を集め始めていた蜷川幸雄。蜷川が鏡花に挑むということだけで、画期的な舞台になるに違いなく話題の的だったが、あっという間に企画がつぶれたのである。「夜叉が池」を最初に舞台化する権利は、演劇集団「円」の芥川比呂志氏が、鏡花の遺族からいただいているというのがその理由だった。2部の特集は「幻の国」というテーマで執筆依頼を終えていたため、お断わりすることはできず、新規に原稿依頼をする時間的余裕もなく、『劇場15』にはサルトルの「汚れた手」(劇団四季)と、「幻の国」が並んでいる。

とくに力を入れた特集は、「60年代の演劇」(劇場8)と「60年代の文化」(劇場9)だった。「アングラ演劇とはいったい何だったのか」の疑問を動機に編集したが、「過去形にするとは何事か!」と多くの非難もいただいた。因みに「60年代の演劇」の対談テープは保存してある。寺山修司+唐十郎の対談は、現代ではもはや聞くことができないような、真剣が激しくぶつかり火花が散る様が見えるような対談だ。

〈連載〉

劇場2~17 THE OUTFIELD VOICE 三浦雅士、谷川俊太郎 他

劇場4~18 グリーンルーム 扇田昭彦

劇場7~18 筒井康隆小劇場 筒井康隆

劇場14~18 ニューヨーク レポート ボニー・マランカ 他

劇場16~18 もうひとつの劇場 巖谷國士、高橋英郎 他

西武劇場 発行

A4変型/約60p

1975-1977

AD 田中一光

デザイン 太田徹也・佐藤晃一

伝説的な公演パンフレット『劇場』演劇評論家・静岡文化芸術大学教授 扇田昭彦

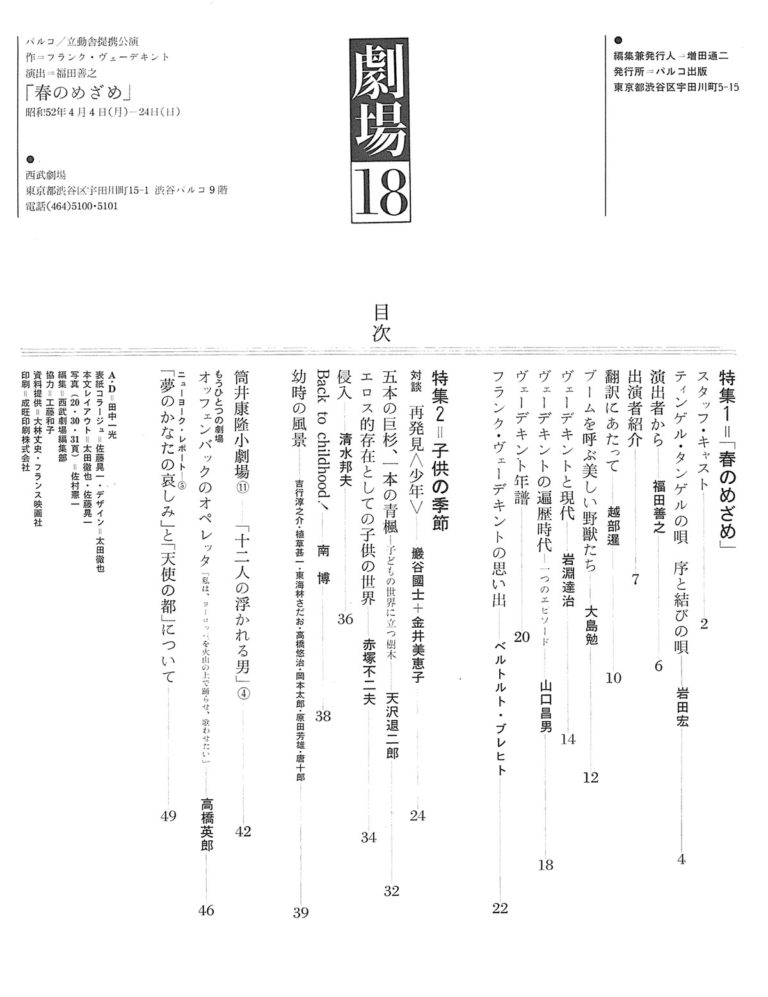

初期のパルコ劇場(当時は西武劇場と言った)は公演が刺激的だっただけでなく、公演パンフレットもユニークだった。1975年6月から77年4月までの約二年間、この劇場が発行した『劇場』という名の、伝説的と言ってもいい公演パンフレットである。18号まで出た『劇場』は、発行期間こそ短かったものの、特集雑誌風のおもしろいパンフレットだった。わたし自身が執筆陣の一人だったせいもあって、特に思い出が深い。

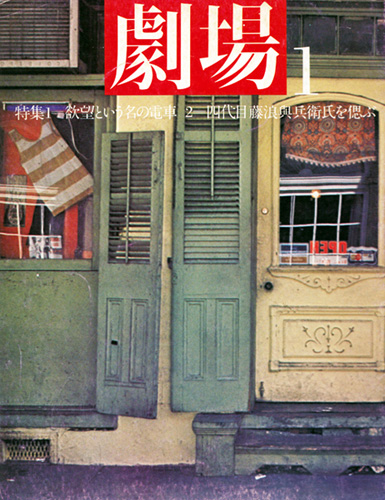

『劇場』は貸小屋公演を除き、西武劇場の主催公演のたびに発行された。判型は普通の公演パンフレットよりやや幅が広いA4変形で、ページ数は約50ページ、定価は毎号500円だった。表紙はたいてい、田中一光デザインによる西武劇場のポスターの図柄を使っていた。中でも民藝公演の秋元松代作『七人みさき』のポスターを使用した、女性の黒髪と裸身を描いた第9号の表紙は実に美しかった。

『劇場』を単独で編集したのは早稲田大学文学部演劇専修の出身で、74年に西武劇場に入ったばかりの東海晴美だった(現在は編集プロダクション「晴美制作室」代表)。東海によれば、セゾン・グループを率いる堤清二が劇場側に「従来型とは違う新しいタイプの公演パンフレットを出してほしい」と求め、それに応える形で『劇場』が発刊されたという。劇場のオープニングから二年後のことである。

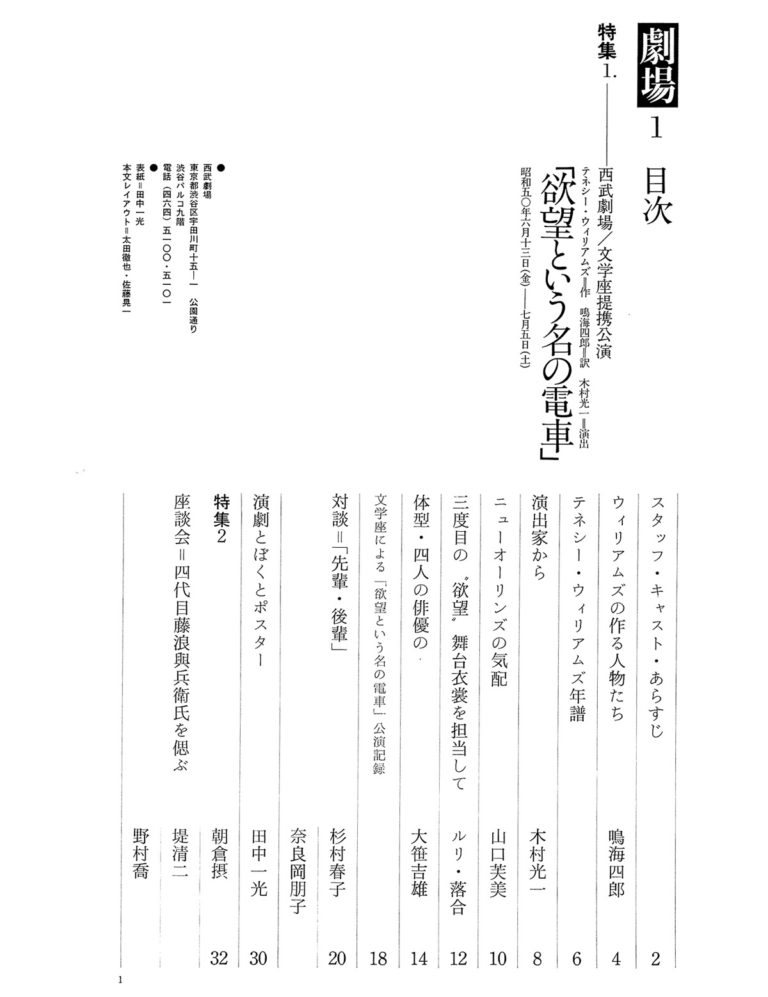

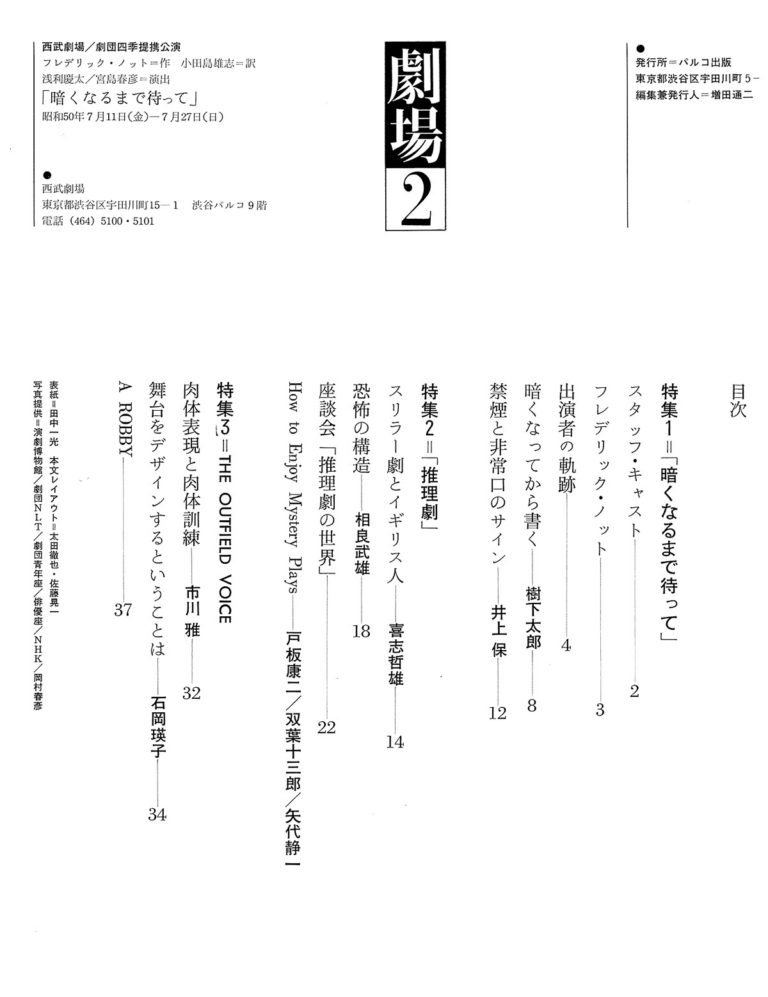

『劇場』はたいてい二つの「特集」から構成されていた。公演パンフレットの機能を果たす「特集1」は公演のスタッフ、キャストの紹介、あらすじ、演目の解説、関係者の座談会などを掲載。後半が「特集2」で、この部分に『劇場』の一番の特色があった。写真、図版を豊富に使い、レイアウトにも趣向を凝らしたページが楽しかった。

主な「特集2」を振り返ってみよう(「特集2」を掲載しない号もあった)。

*第2号「推理劇の世界」

*第3号「イギリス演劇の現状」

*第4号「アメリカン・ドリーム」

*第5号「真夜中の太陽」(北欧)

*第6号「サーカスの世界」

*第7号「探偵たちの肖像」

*第8号「六〇年代の演劇」

*第9号「六〇年代の文化」

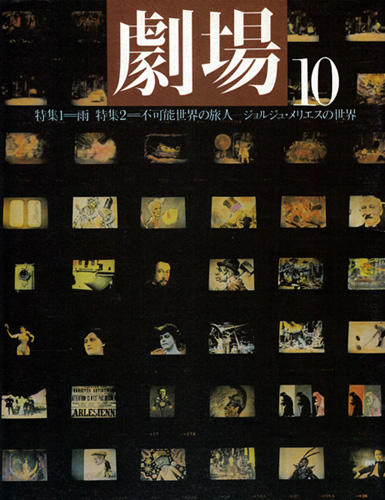

*第10号「ジョルジュ・メリエスの世界」

*第11号「魔女 ― 闇とエロスの世界」

*第12号「アルコール・その花と炎」

*第14号「レイ・ブラッドベリの世界」

*第15号「幻の国」

*第16号「怪異と妖美に満ちた大陸」

*第17号「カザノヴァ――人生の冒険者」

*第18号「子供の季節」

例えば、第6号は「特集1」が四季公演『エクウス(馬)』だったが、たぶん「馬」との関連からだろう、「特集2」は「サーカスの世界」だった。田之倉稔、白石かずこ、寺山修司、高橋睦郎、尾崎宏次など、そうそうたる執筆陣が並んだ。

中でも第8号は、私にとって忘れがたい号である。「特集1」の演劇集団「円」公演、別役実作『壊れた風景』に合わせ、「六〇年代の演劇」という大がかりな「特集2」を組んだからだ。冒頭に鈴木忠志+菅孝行、寺山修司+唐十郎、別役実+清水邦夫の対談三つが並び、編集部の依頼ではじめの二つの対談は私が司会役を務めた。さらに福田善之、竹内敏晴、瓜生良介、蜷川幸雄、東由多加、葛井欣士郎など演劇人8人のインタビューが続き、60年代小劇場変遷図、詳細な年表「六〇年代演劇小史」まで付く充実した内容だった。そのころは小劇場運動の評価がまだ定まっていない時期であり、演劇の専門誌でもやらないこの大特集は大胆だった。このため第8号のページ数は70ページを越えた。

東海晴美によれば、『劇場』のテーマに関して上層部から制約を受けたことはなかったという。これは堤清二のお墨付きがあったせいかもしれない。普通の出版社ではありえないほど、若い編集者が思いのままに誌面を作ることができたのだ。

『劇場』の第4号から、私は「GREEN ROOM」という連載のページを持った。「グリーンルーム」とは舞台裏にある俳優の休憩室のこと。何を書いてもいいという条件で、演劇・映画を軸にしながら、好きな幻想文学、ホラー映画などにも触れる毎回四ページ、十数枚のエッセイを私は楽しみながら書いた。

だが、いいことは長続きしない。発刊から二年後、『劇場』は経費削減を理由に休刊を言い渡されてしまうのだ。廃刊と同時に、この劇場の特色だったB全の特大のポスターも半分の大きさに縮小された。東海晴美は西武劇場からパルコ出版に配転になり、81年には退職した。

いま、私の手元にある1号から18号までのバックナンバーを読み返してみても、『劇場』は新鮮である。通常の公演パンフレットの機能を大きく逸脱した号があったことは間違いない。だが、暴走とも言えるこの極端さが『劇場』の魅力だった。そして短期間とは言え、こうした奔放な試みが許されたところにこのころのパルコ劇場の魅力があった。

『パルコ劇場30周年記念の本 プロデュース!』

(パルコ エンタテインメント事業局出版担当・2003)より

西武劇場のころ エディトリアルディレクター 東海晴美

当時、渋谷公園通りの頂上で燦然と光を放っていたパルコ。まだパートⅡもⅢもクアトロもなかったが、そこには最先端の流行があり、女の生き方を煽動するメッセージがあり、9階には“西武劇場”もあった。

初めて見た劇場ポスターは土方巽の『静かな家』。このとき、劇場と私の人生がクロスしたのだと思う。翌年、西武劇場に就職してしまったのだから。

ファッションビルの中の、紫色の絨緞を敷きつめた劇場に私が入社したのを知って、アングラ演劇(なつかしい言葉!)に熱中していた大学の友人たちは、「恥を知れ!」と言ったものだ。西武劇場はしかし、ジャンルを越えた企画を打ち出し、新しいスペースの、新しいパフォーマンスの在り方を提案していった。

『劇場』の創刊は75年。A4変型の60頁前後で、月刊ペース。上演パンフレットとしての役割に加え、毎号独自の特集を組んだ。ADにはポスターと同じ田中一光氏。本文レイアウトには田中デザイン室から独立したばかりの太田徹也氏と、資生堂を退社して劇団の仕事も手掛けていた佐藤晃一氏の両氏。編集は私一人だったから、何というぜいたくな仕事だったろう。

ワープロなどない時代、太田さんは神技の如き、スピーディで緻密な手の技を見せ、佐藤さんはじっくり練り上げたイメージの技を見せる。太田さんが骨格を作り、佐藤さんがそれに色を加えるといった具合。丁々発止のやりとりに立ち会いつつ、正反対の資質をもったお二人に『劇場』を任された一光先生の采配に、これもデザイン、とうなった。

わずか一年半、18号で休刊を迎えたが10年分の実感がある。活版二色刷り、文章とヴィジュアルが見事に拮抗した誌面構成は、その後隆盛を迎えるPR誌のお手本になったのではないだろうか。

いろんな事があった。「60年代の演劇」特集では依頼原稿にパルコ批判があり、それを掲載するかどうか他の演劇誌が牙を研いで待つという一幕もあった。舞台も私たちの生き方も、デザインに挑発されっ放しだった70年代。みんなケンカっ早く、仕事熱心で実験精神にあふれていた。

ちょいとエネルギー不足ね、という気分の時、私はいつも“劇場”に風が吹いていたころを思い出す。

『工房―出逢い―時間 田中一光デザイン室30年の歩み』

(田中一光デザイン室・1994)より