30.04.2021私のルーツ・渋谷パルコの70年代は?

去年の12月、パルコからメールが入りました。

知らない名前の方からです。

当然ですよね。私が在職中の仲間たちはみんなリタイアですから。

パルコのwebマガジン「ACROSS」の編集をしている船津さんという方からで、

実は、パルコ関連の古本展の取材をするので、

オープン当時のパルコを知っている私に話を聞きたいというご依頼でした。

「アクロス」! なつかしい!

当時、公園通りの若者たちを定点観測した企画で、ファッションや流通業界の注目を集めていた専門誌です(もちろん紙版)。

パルコは、「ビックリハウス」も出せば、「アクロス」も出していたのです。

あの時代のことに関心を持つ後輩がいることだけでもスゴクうれしく、なつかしく、ドタバタの12月でしたが取材をお引き受けしました。

記事全体は、前半がパルコ関連の古本展について、後半が私への取材という構成

になっています。長いので、記事全体については、文末にリンクを張ります。

以下が、web「ACROSS」の後半記事です。(掲載許可済)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

さてここからは、「パルコ文化」の当時を知る方に、どんな時代だったのかの一端を語ってもらおう。 1974年からパルコ劇場(当時の名称は西武劇場)で3年半、パルコ出版で2年半ほど仕事をし、その後独立。現在は編集プロダクションを運営されている東海晴美さんに、当時のことを聞いた。

最高にお洒落で、そしてアングラだった

1973 年が渋谷パルコのオープンで、私は 1974 年の秋に入社しました。

パルコに入社するきっかけですけれど、新聞広告の引力がすごかったので行ってみたら、とても閑散としていて、も~うガラガラ。だけど店内にはミッシェル・ポルナレフの歌声が流れていて、最高にお洒落な人が、そぞろ歩いている。エントランスはガラス張りのカフェ・ド・ラペで、グリーンにあふれた花屋からは良い香りが漂っていて、9階には劇場。本当にすごく新しい空間だと感じたんです。

そのとき、『静かな家』という土方巽の暗黒舞踏のポスターが大きく架かっているのを見ました。暗黒舞踏というのは、アンダーグラウンドの中でも、裸で白塗りで踊るっていう、一般的には凄く汚いと思われているパフォーマンスだったんですよ。

「アングラの土方巽を、西武劇場(現・パルコ劇場)がやるんだ」って、それがもう衝撃的で。それでパルコにすごく可能性を感じたんです。

渋谷パルコがオープンする直前の60 年代は、世界的に学生運動が起こった変革の時代。過去の価値観や保守的な考え方に対して、若者たちがそれをぶっ壊そうとした激動の時代なんですよね。「アングラ(アンダーグラウンド)」運動って呼ばれて、前衛的で実験的な芸術運動もたくさん起こりました。

70 年代に出てきたパルコは、それを見事に洗練させたというのが私の印象でした。土方のポスターを見て「アッ、私はここに入ろう」って思って。早稲田の演劇科卒でしたから履歴書を持っていったら、幸運にも劇場担当で入社することになったというわけです。

当時の演劇といえば「新劇」が主流でね。だけど私たち若者は、喫茶店とか空き地にテントを張って芝居をしたり、それから、見たこともない新しいパフォーマンスやイベントが出てきたりしていたんです。

でもそういうものは、世の中から厳しく非難されて、「訳が分からない」「ああいうのは演劇、舞踊ではない」「見に行くと不良になる」とか言われていたんですよ。

そんなものをパルコではやっちゃうんだ!っていうところに、私はものすごく可能性を感じたんです。

「パー子」からパルコへ

それに、あの当時、パルコは「パー子」(頭が悪い子、バカな子)って言われたりもしてたんです。どうしてかって言うと、ポスターを見ても、やっていることを見ても、訳が分からない。ちょっと保守的な文化人からは、そういう風な意地悪い批判を受けたりしていました。

あの当時の渋谷は何もなかったから、公園通りのてっぺんの白い建物に、若者がどんどん来るようになって、若い人たちには人気を集めつつあったけれど、年配の人達にとっては、あそこは訳が分からないと。新しいことをやるというのは、世間の圧力もすごくありましたね。

あの時代は演劇とかダンスとか、色々なものの境界線が無くなりつつあった時代でしたが、パルコの劇場空間そのものも、いわゆる「額縁舞台」ではない設計で、安部公房の不思議な演劇もやれば、武満徹の現代音楽もやる。ロックもやれば、映画もやるし、落語もやるっていう、すごく実験的・革新的な空間でした。

ファッションショーを入場料をとって見せるなんて、どこもやったことのない企画もありました。イッセイミヤケの服を黒人モデルに着せて、石岡瑛子さんの構成で。美しかった・・・大入り満員のすばらしいフィナーレを今でもよく憶えています。

それまで既存では出来なかったいろんなイベントをやって、それが若者を惹きつけたんですよね。そういった一つ一つを成功させていって、結局「パー子」がパルコになっていく訳なんですけれど。

劇場の事務所は、渋谷パルコ 9 階の劇場の中にあったので、ちょっと時間があると下に降りて行って、館内のお店を見るのは楽しい気分転換でした。他とは全然テイストの違うショップが多かった。買ったものを身に着けていると、「あ、いいね、どこで買ったの?」ってよく聞かれましたよ。ファッションビルと言う言葉もあの時代は珍しかったけれど、ファッションとカルチャーが切磋琢磨して刺激を与えてくれる、そういうとんがった文化的な施設を目指してたんじゃないかなと思います。

手探りと冒険が楽しかった『劇場』

私が入社した時の劇場スタッフは、支配人と、演劇担当の課長と、音楽とイベント担当の男性 2 人に経理の女性だけでした。

就職して半年後、課長にポンと肩を叩かれて、「『劇場』っていうパンフレットを作るからやって」って言われたんです。私は編集の経験も無いのに、一人で。「やれって言われても、どうやって?」と自分で考えるところからのスタートでした。

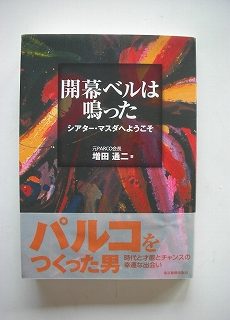

でも、無謀なことにチャレンジさせるのがパルコの魅力でしたね。課長や増田専務(当時。増田通二氏)から、これをやれ、あれをやれ、と言われたことは全然なくて、このテーマをやりたいですと言うと、ハイどうぞって。

『劇場』は、演劇公演毎の発行で、公演テーマと自由テーマとの 2 部構成でした。1976年には、60ページ位のものを一人で8冊! 忘れていたけれど、自分でもびっくりですね。

当時、「60年代の演劇」と「60年代の文化」の特集を企画して、絶対に不可能と言われていた寺山修司さんと唐十郎さんの対談を実現させることができたので、「劇場外でも買いたいパンフレット」と新聞で採り上げられ、疲れも吹っ飛びました。

社員一人ひとりをプロデューサーにというような、あの気風の中で育てられた部分は大きいですし、有難かったですね。

面白がって面白がらせるから、いいものは出来る

その後私は独立して、単行本や冊子の企画編集の仕事をしてきました。最初の仕事は、ファッションなんです。日本初の「東京プレタポルテ・コレクション」(読売新聞社主催)のため、海外5大都市の有名デザイナーなどの取材でSNSなどない時代、大変でも、面白かった。

Bunkamura シアターコクーンのプログラムの仕事もやっているんですよ。先方から「『劇場』の時のようなプログラムを作って欲しい」と言われて。

蜷川幸雄さんが芸術監督になられてからは、異ジャンルの第一人者と蜷川さんが語り合う鼎談シリーズを企画しました。「俺はパンフレットが嫌いなんだよ」っておっしゃる方なので、演目以外に楽しめる自由なページをと。蜷川さんはY’sがお好きだったので、山本耀司さんにも協力していただいたり。

思いがけない話満載のこのシリーズは『反逆とクリエイション』というタイトルで本になりました。まさに、アングラ精神を表す題名ですね。

パルコの核は、「反逆とクリエイション+遊び心」だったのではないかと私は思いますね。

どんな仕事も楽しんで、きちっと向き合ってやっていれば皆乗ってくれて、良い仕事になりますよね。パルコに勤めてた私達も、外部の人達もみんな、チャレンジがすごく面白かったんだと思います。増田専務は、あれだけ大変な仕事を豪快に面白がってやっていらっしゃいました。

だからこそ、その面白がり方が、周囲の皆も面白がらせて、それが伝播してパルコを形成していったんだと思います。これからのパルコも、すっごく楽しみです。

【取材・インタビュー:船津佳子(『ACROSS』編集部)】

――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆昔話にお付き合い下さり、うまくまとめて下さった船津佳子さん、紹介して下さったLi-Poの伊藤美恵子さん、ありがとうございました。

当時の私には、企業と芸術文化と人との理想的な在り方を西武劇場が志向していたように見えたのでした。

友人たちの中には、「文化事業部は資本主義の尖兵。だまされるな」とシビアな見方の人たちもいましたけれど。

理想と現実のギャップは、いつの時代も大きな難問です。だからこそ、激しい嵐の中に船を出す人もいる。

堤清二氏、増田通二氏、劇場や出版の同僚たち・・・語り足りないこといっぱいですが、楽しい時間でした。

このコロナの状況も、なんとか前向きに乗り切ってまいりましょう。(東海晴美)

◆全体の記事タイトル 「パルコ文化を創った八人の装幀本展」とパルコ文化

山口はるみさんも取材されていらっしゃいます。ぜひ読んでください。